지난 주 분석에 이어 DNF-10에 대해 분석해본 결과,

비만치료제 의약품 성능 개선, 더 나은 건강기능식품 등장 등 파괴적 혁신에 취약하긴 하지만,

다른 기능성 성분 대비하여 괜찮은 성능을 가지고 있는 것은 사실이라는 결론을 내렸다.

하지만 내가 주목하게 된 것은 이 기업의 경영진이 효율적인 자본배치를 하고 있지 못하다는 점이었다.

이를 바탕으로 투자 매력도에 대한 결론을 내려보려고 한다.

체중조절 기능성 성분 7종 비교

결론적으로 보자면, 네오크레마의 DNF-10은 다른 체중조절 성분과 마찬가지로 단기적이고 급격한 감량 효과를 주지는 못하지만,

1) 다른 체중조절 성분 대비하여 임상적으로 감량 효과가 더 크고 증명되어 있으며,

2) 부작용이 경미하고 제한적이며,

3) 특허로 보호받고 있다

는 점에서 네오크레마에게 견고한 해자를 제공하는 무형자산이라고 보여진다.

네오크레마社 DNF-10® (효모 유래 기능성 펩타이드)

임상 결과

DNF-10의 효과는 다수의 인체시험으로 입증되었다.

프랑스 연구진 임상에서 DNF-10 500 mg/일 섭취군은 체중과 BMI가 유의하게 감소했다.

복부지방량도 감소 경향을 보였고, 식이섭취 분석 결과 DNF-10군은 일일 섭취열량을 위약보다 ~6% 적게 섭취했다.

이는 DNF-10의 식욕억제 효과가 칼로리 섭취 감소로 이어진 것을 의미한다.

해당 연구는 ’12년 발표되어 DNF-10의 개념 입증에 기여했다.

한양대 연구진 임상에서 DNF-10 1g/일 섭취군은 대조군 대비 하루 섭취 칼로리가 평균 392 kcal 감소했고, 10주 후 체중과 BMI가 유의하게 더 감소했다.

특히 복부 내장지방 면적이 대조군보다 유의적으로 많이 감소(P<0.01)하여 CT 스캔으로 확인되었다.

복부피하지방 두께와 허리둘레도 DNF-10군에서 더 줄었다.

그리고 근육량 감소는 없었다.

이 결과는 ’20년에 국제학술지에 발표되어 DNF-10의 체지방 감소 효과를 알렸다.

이외에도 소규모 파일럿 연구들에서 DNF-10 200 mg/일만으로도 체중과 체지방이 감소했다.

DNF-10 복용 시 감량 패턴은 서서히 축적되는 형태다.

2주 시점부터 체중차가 벌어지기 시작하여 6~10주 사이에 통계적으로 유의한 차이를 보인다.

따라서 장기 복용(2개월 이상)이 권장된다.

특기할 점은 감량된 체중 중 지방의 비율이 100%라는 것이다.

임상에서 DNF-10군은 근육량 유지한 채 지방만 줄었고,

대조군은 오히려 근육도 약간 감소했다.

이는 DNF-10이 근육 보존형 다이어트를 가능케 함을 시사한다.

또한 DNF-10의 내장지방 감소 효과는 지방간 위험 감소 등 대사건강 개선에도 연결될 수 있다.

실제 DNF-10군에서 간효소 수치 개선 경향이 있었다는 미발표 데이터도 있다.

결국 DNF-10의 가장 큰 장점은 체중감량 효과가 확실히 입증되었다는 점이다.

임상을 통해 칼로리 섭취 감소 → 체중 및 체지방 감소라는 인과관계가 명확히 증명되었고,

그 효과 크기도 후술할 여러 성분에 비해 8~10주에 2~3kg 정도로 의미있는 수준이다.

특히 복부지방 감소와 근육 보존 측면에서 뛰어난 결과를 보였다.

특히, DNF-10은 부작용이 거의 없고 몸에 부담을 주지 않아 장기간 체중관리에 활용하기 좋다.

의학적 체중감량 프로그램에도 넣기 쉽고, 일반인도 거부감 없이 섭취할 수 있다.

또 식욕 억제를 주 기전으로 하여 식습관을 교정하므로 다이어트의 지속가능성도 높다.

다만, 효과 발현에 시간이 걸리기 때문에 서서히 건강하게 감량하는 컨셉을 소비자가 이해해야 한다는 점은 단점이 될 수 있다.

부작용

DNF-10은 효모 추출물로 식품에 가까운 물질이라 안전성 프로파일이 우수하다.

인체시험들에서 DNF-10군과 위약군 간 부작용 발생률에 유의한 차이가 없었고,

중대한 이상사례는 관찰되지 않았다.

흔히 다이어트제에서 나타나는 두통, 어지러움, 소화불량, 설사 등이 DNF-10에서는 위약 수준으로 적게 보고되었다.

동물독성시험 결과에서도 DNF-10은 단회투여 최대량 5000 mg/kg에도 무독성,

90일 반복투여 1000 mg/kg에도 독성징후가 없는 것으로 확인되었다.

이는 인간 용량으로 수백배에 해당하므로, 독성 여유도(safety margin)가 매우 크다.

DNF-10은 2023년 미국 FDA로부터 GRAS “no objection”을 받았는데,

FDA 검토 과정에서도 안전성 우려가 제기되지 않았다.

GRAS에는 DNF-10을 팝콘, 시리얼, 스낵, 쉐이크 등 다양한 식품에 첨가해도 안전하다는 내용이 포함돼 있다.

다만 단백질/펩타이드 성분이므로 효모 알레르기가 있는 사람은 피해야 하지만, 효모 알레르기는 흔하지 않고, DNF-10은 특정 알레르기 유발 항원을 제거하고 제조되어 안전하다.

또 하나 고려사항은 DNF-10이 혈압에 미치는 영향이다.

동물실험에서 DNF-10이 레닌-안지오텐신계를 조절하여 혈압약물(ACEi)과 유사 작용을 일부 보였다는 보고가 있다.

인체에서는 특별한 혈압 변화가 나타나진 않았지만, 고혈압 환자가 복용 시 혹시 모를 상호작용에 유념할 필요가 있다.

다만, 현재까지 그런 부작용 사례는 없습니다.

종합하면 DNF-10은 부작용이 거의 없고 안전한 다이어트 소재로 평가받는다.

기존 식욕억제제의 흔한 부작용(두근거림, 설사, 불면 등)이 없다는 점이 큰 장점이다.

국내외 소비 현황

DNF-10은 한국 식약처로부터 ‘21.4월 개별인정형 건강기능식품 원료로 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음 기능성을 인정받았다.

현재 식약처 고시에 따라 1일 500 mg 섭취 시 기능성 표기가 가능하다.

이는 인체적용시험 결과를 토대로 설정된 용량이다.

미국에서는 ‘23.5월 FDA가 DNF-10의 GRAS Notification (GRN No. 1033)에 대해 “질문 없음” (No Questions) 회신을 하여, 식품원료로 사용이 가능해졌다.

네오크레마는 이로써 DNF-10을 다양한 식품 매트릭스에 활용할 계획이라고 밝혔다.

또한 DNF-10은 Non-GMO, Halal, Kosher 인증도 받아 글로벌 시장 요구에 부합한다.

일본, 중국 등 아시아 시장에는 건강식품 소재로 수출되고 있다.

유럽에서는 프랑스 Fytexia사가 DNF-10 라이선스를 획득하여 “Thersity®”라는 이름으로 판매 중이며, 일부 보충제에 채용되었다.

Novel Food 규정상 효모추출물이 예전부터 소비되어 왔기 때문에 허들이 높지 않았다.

DNF-10은 과체중 및 비만인을 주된 타깃으로 특히 식욕 조절이 힘든 유형, 즉 항상 배고픔을 느껴 과식하는 사람에게 효과적이나,

운동 병행 다이어터에게도 유용하다.

운동으로 근육을 키우면서 DNF-10으로 식이조절을 병행하면 근육량은 유지하며 지방만 빼는데 도움이 된다.

근손실을 최소화해야 하는 중장년 다이어터나 운동선수 감량기 등에도 활용 가능성이 있다.

최근 GLP-1 주사제(예: 위고비, 삭센다 등)를 사용하는 환자들이 많아졌는데,

DNF-10은 이들의 보조제로 이상적이다.

GLP-1 주사는 식욕을 크게 줄여주지만 메스꺼움 등 부작용이 있는데,

DNF-10을 병행하면 주사제 용량을 낮추거나 간헐적 투여로 보완할 수 있다는 기대가 있다.

제약사들도 이에 관심을 갖고 일부 공동연구를 진행 중이다.

이렇게 근육량을 유지해주면서 GLP-1의 부작용을 완화시켜준다는 ‘보완성’ 때문에,

GLP-1 경구제가 등장하더라도 DNF-10 시장은 동반성장의 가능성이 높다고 생각된다.

국내에서는 DNF-10을 함유한 건강기능식품이 속속 출시되고 있다.

‘○○ 이트레스 다이어트’는 DNF-10을 핵심으로 한 보충제다.

프로바이오틱스+DNF-10 같이 복합 기능성을 내세운 제품도 있다.

대부분 캡슐 or 분말 스틱 형태로 하루 500mg~1g 복용량을 제공하고 있다.

해외에서는 프랑스 Ysonut사의 ‘Therascience Slim’ 등에 DNF-10이 포함되어 있고,

미국 Integrative Peptides社의 ‘Can’t Weight’ 보충제가 DNF-10을 주요 성분으로 한다.

또한 DNF-10은 기능성 원료 공급사인 Fytexia를 통해 유럽 다이어트 쉐이크, 스낵바 등에 첨가되고 있다.

DNF-10의 GRAS 획득으로, 미국에서는 칼로리 조절 팝콘, 저칼로리 칩스 등에 “Eatless” 원료를 넣는 응용이 가능해졌다.

즉, DNF-10은 기능식품뿐 아니라 일반 식품 속 숨은 기능성으로도 활용 가능성이 높다.

예를 들면, “한 봉지 먹으면 포만감이 오래 가는 다이어트 팝콘” 같은 상품도 만들어질 수 있다.

가르시니아 캄보지아 추출물 (HCA)

임상결과

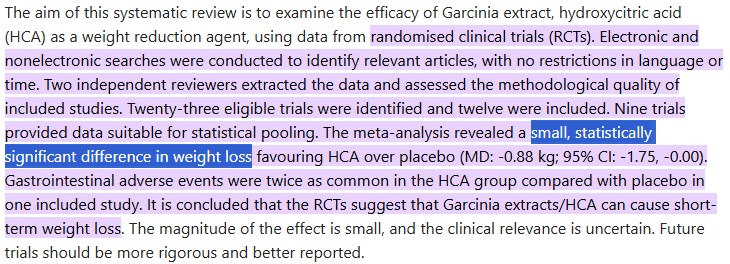

90년대 후반부터 다수의 임상시험이 진행되었으나,

통계적으로 간신히 유의한 수준이고 임상적으로는 매우 작은 효과로 평가되었다.

위 메타분석은 “가르시니아/HCA가 단기 체중감량을 일으킬 수 있지만, 감량 폭이 작아 임상적 유의성은 불확실하다”고 결론짓고 있다.

부작용

가르시니아 추출물은 식품 유래 성분이라 전반적으로 안전한 편으로 여겨져 왔으며,

메타분석에서도 주요 부작용은 위장장애 정도로,

HCA군에서 가스, 복통, 설사 등 위장관련 이상률이 위약군 대비 높게 보고된 바 있다.

그러나 프랑스 식품안전청(ANSES)은 ’09~’20년 관련 이상사례 38건을 분석해,

급성간염, 황달 등의 간손상, 심박급속(빈맥), 조울증 악화 같은 정신신경계 증상, 근육손상 등이 나타났음을 경고하면서,

사례들이 가르시니아와 인과관계가 입증된 것은 아니지만 가능성을 배제할 수 없다고 보고,

‘25.4월부터 1년간 가르시니아 함유 제품의 유통을 잠정 중단하는 조치를 취했다.

현재 EU도 HCA의 안전성을 재평가하고 있어, 규제 (사용량 제한 또는 금지) 가능성이 있다.

또한, 한국 식약처가 HCA 원료에 대한 동물독성시험을 재평가한 결과,

고용량 투여군 수컷 쥐에서 고환 무게 감소 등의 변화가 확인되었다.

이에 따라 ’18년 국내에서는 가르시니아의 일일 섭취량 상한을 기존 2800mg(HCA 기준)에서 1500mg으로 대폭 낮추고,

남성의 경우 과다섭취를 피할 것이라는 문구도 추가했다.

국가별 소비 현황

한국에서는 ’04년 HCA가 고시형 원료로 등재되어 체지방 감소에 도움을 줄 수 있다고 기능성 표시가 가능해졌다.

인정된 일일섭취량은 HCA 750~2800mg이었으나,

앞서 언급한 남성 생식독성 재평가로 현재는 1000mg 내외로 권장되고 있으며,

곧 고시 개정으로 최대 1500mg으로 제한될 예정이다.

또한 “다른 체지방 감소 제품과 함께 섭취하지 말 것”,

“어린이∙임산부∙수유부 섭취 금지” 등의 강화된 주의사항이 규정되었다.

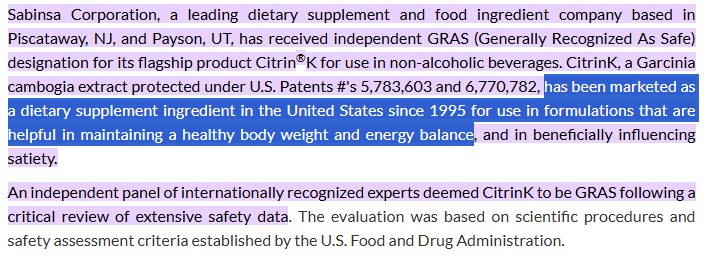

미국에서는 가르시니아 추출물이 ’90년대부터 다이어트 보충제로 유통되어 왔으며,

FDA의 사전승인 없이 판매된 Old Dietary Ingredient로 분류된다.

의약품으로서는 승인받은 바 없고, 어디까지나 건강기능제품으로 판매된다.

다만 미국 Sabinsa사의 Citrin®K 원료에 대해 독자적으로 GRAS(Self-affirmed GRAS) 승인을 받아 일반식품(음료 등) 첨가도 가능하도록 한 사례가 있다.

EU는 2012년 이전부터 가르시니아가 시중에 판매되어 왔지만,

체중감소 효능에 대한 건강강조표현(Health Claim) 신청은 모두 EFSA에서 불허되었다.

EFSA는 2019년 HCA 관련 청구에 대해 “과학적 증거 불충분”으로 기각한 바 있다.

현재 프랑스의 선제 조치로 전 유럽에서도 HCA의 안전성에 관심이 높아져 있고,

EFSA 평가 결과에 따라 사용 제한 가능성이 있다.

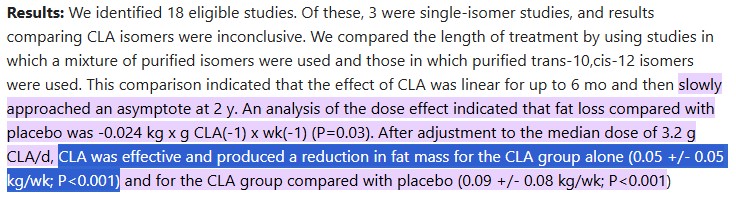

공액 리놀레산 (CLA)

임상결과

메타분석에 따르면, CLA 보충(평균 3.2g/일)을 받은 사람들은 위약 대비 지방량(fat mass)을 유의하게 더 감소시켰다.

위약군보다 1~2kg 정도 더 감량한 연구들이 있지만, 통계적으로 애매한 경우도 있다.

복부 비만 성인 대상 12주 연구에서는 CLA군 복부내장지방 면적이 감소했고 피하지방, 허리둘레도 개선됐다는 결과가 있으며,

체중 당장은 많이 줄지 않아도 체지방률이 낮아지는 경향을 확인했다.

또 CLA는 체중 감량 시 제지방 조직(근육)을 보존해 준다는 보고가 있다.

감량시 CLA 섭취군에서는 근육량 유지율이 높았다는 연구가 있다.

다만 일관되진 않아, CLA가 근손실을 억제한다는 효과는 확고히 입증되었다 보기는 어렵다.

전반적으로 CLA의 체중감량 효과는 “완만한 수준의 도움”으로 평가된다.

6개월~1년 꾸준히 복용하면 체지방률 수 퍼센트 감소하거나, 다이어트시 똑같이 체중을 빼도 CLA 섭취군이 지방을 더 많이 잃고 근육은 덜 잃는 식의 미미한 차이가 나타난다.

운동 및 식이요법과 병행할 때 효과가 극대화되는 것으로 여겨진다.

부작용

CLA는 식품에 원래 존재하는 지방산이므로 대체로 안전하다.

일부 사람들은 CLA 섭취 초기에 복부 가스, 묽은 변, 구역감 등의 위장 증상을 호소하기도 하나,

용량을 나누어 먹는 등 적응하면 사라지는 경향이 있다.

주의할 점은 대사 관련 부작용 가능성이다.

몇몇 연구에서 공복 혈당과 인슐린 수치 상승, 혈중 HDL 콜레스테롤 감소 및 염증표지(CRP) 증가 같은 변화가 관찰되었다.

이는 CLA의 지방분해 효과와 관련되어 간에 지방이 몰리거나 인슐린 신호를 방해한 결과일 가능성이 있다.

다만 다른 연구들에서는 큰 변화가 없어, 개인별 대사 상태에 따라 CLA의 영향이 다를 수 있다. 대사증후군 또는 당뇨 전단계에 있는 사람은 CLA를 신중히 섭취해야 한다는 권고도 있다.

국가별 소비 현황

한국에서는 ’03년부터 CLA가 고시형 건강기능식품 원료로 인정되어 왔다.

식약처 규정상 “공액리놀레산으로 1일 1.4~4.2g” 범위 내 섭취하도록 되어 있으며,

“체지방 감소에 도움을 줄 수 있음”으로 표시할 수 있다.

다만 제품에는 “식사조절 및 운동을 병행할 것”이라는 문구를 넣어야 하고,

남용을 막기 위해 1일 최대 캡슐 수 등이 권장되고 있다.

미국에서는 CLA가 90년대 후반부터 보충제로 널리 판매되었고,

FDA 사전승인 없이 유통되어 왔다.

Tonalin® (바스프社), Clarinol® (Stepan사) 등으로 잘 알려진 CLA 원료들이 있고,

여러 브랜드의 다이어트 보충제에 들어간다.

일부 식품회사들은 CLA를 특수용도로 음식에 첨가하기 위해 GRAS 인증을 받기도 했다.

유럽에서는 ’12년 EFSA가 BASF/Stepan의 CLA (Tonalin TG 80, Clarinol 등)에 대해 Novel Food 인가를 내주어, 식품보충제에 CLA 사용이 공식 허용되었다.

동시에 EFSA는 CLA 3~3.5g/일 섭취는 6개월까지 안전하다고 판단했다.

하지만 CLA 섭취로 인한 체중/지방 감소가 건강에 유익한지 여부에 대해 부정적 견해를 밝혔다.

따라서 CLA 관련 건강강조표현(예: “체지방을 줄여준다”)은 EU에서 불허되었다.

CLA는 체지방을 줄이고 싶은 과체중/비만 성인에게 주로 권장된다.

특히 복부 비만을 개선하고자 하는 남녀 모두에 쓰인다.

CLA는 근육량 보존 및 체지방 분해를 도와 운동을 병행하는 다이어터에게 선호된다.

보디빌딩/피트니스 업계에서도 CLA는 지방 태우는 보충제로 인기가 있었다.

국내에는 수십 종의 CLA 제품이 있다.

소프트젤 캡슐 형태로 홍화씨유 유래 CLA 75~80% 함유 기름이 들어 있다.

하루 2~4캡슐 복용으로 CLA 2~3g을 섭취하도록 설계된 제품이 많다.

유명 제품으로는 유한양행 공액리놀레산 등이 있으며, 해외 원료인 Tonalin®, Clarinol®을 썼다고 밝히는 경우도 있다.

해외에서는 CLA가 단독 제품 외에도 가르시니아, L-카르니틴, 녹차추출물 등과 섞인 복합 다이어트 보조제 형태가 보편적이다.

단백질쉐이크나 다이어트바에 CLA를 첨가해 “CLA 강화”를 표방한 식품도 있었다.

예컨대 캐나다에서는 CLA 강화 우유나 요구르트를 출시한 사례도 있다.

다만, 감량 효과가 기대보다 작아, CLA만 먹고 다른 생활습관을 그대로 두면 체중 변화를 체감하기 어려울 정도로 서서히 작용한다.

최소 몇 달 이상 복용해야 하며, 그 동안 식이조절과 운동을 병행해야 한다.

일부에서 보고된 인슐린저항성 증가나 염증표지 상승은 우려되는 점으로,

장기 대량복용은 피하는 게 좋다.

녹차 추출물 (카테킨류 포함)

임상 결과

녹차추출물(카테킨)의 체중조절 효과는 다수의 임상으로 뒷받침된다.

‘09년 Hursel 등 메타분석에서는, 녹차 카테킨+카페인 조합이 위약 대비 체중을 유의하게 더 감소시키고, 감량 후 체중유지에도 효과가 있다고 보고되었다.

카페인 섭취가 적은 사람일수록, 그리고 아시아인에게서 약간 더 크게 나타났다.

일본에서 비만 성인을 대상으로 한 12주 시험에서 고(高)카테킨 녹차군이 위약군보다 내장지방 면적을 유의하게 감소시켰다.

대부분 연구에서 감소폭은 2~3kg로 크지 않지만, 복부지방 감소 등 체형 개선 효과가 있었다.

운동과 병행했을 때 시너지 효과도 보고되었다.

카테킨이 운동 중 지방산 사용을 증가시키고 지구력을 높여 더 많은 칼로리 소모를 가능하게 하기 때문으로 추정되며, 항산화 등 부가효과도 있어 건강 측면에서 이점이 있습니다.

부작용

고농축 보충제 형태에서는 몇 가지 부작용에 유의가 필요하다.

녹차추출물 보충제 상당수가 카페인을 함께 함유하고 있어, 카페인으로 인한 부작용(심박수 증가, 혈압 상승, 불면, 신경과민 등)이 나타날 수 있다.

전세계적으로 고함량 녹차추출물 섭취와 관련된 간손상 사례가 수십 건 보고되었다.

증상은 급성 간염, 황달 등으로, 대부분 보충제 복용 수주 내 발생했다.

EFSA는 전통적인 뜨거운 녹차 음용은 안전하지만, 카테킨이 고농축된 보충제에서 800mg/일 이상 복용하면 초기 간손상 징후가 나타날 수 있다고 결론내렸다.

한국 식약처도 ’16년 가이드라인을 통해 “카테킨 300mg 초과 섭취 시 간기능 검사 수치를 정기 확인” 권고 및 고함량 제품에 주의문구 표기를 의무화했다.

국가별 소비 현황

한국에서는 녹차추출물이 고시형 기능성원료로 등록되어 있다.

카테킨으로서 일일 300~1000mg 범위 내 섭취 시 체지방 감소 기능성을 표시할 수 있다.

다만 2018년 고시 개정으로 에피갈로카테킨갈레이트(EGCG) 함량이 일일 300mg을 초과하는 제품에는 간 기능에 이상 증상 발생 시 섭취를 중단할 것 등의 주의 문구 부착이 의무화되었다.

미국에서는 녹차추출물이 건강보조식품으로 매우 흔하며,

FDA 승인을 필요로 하지 않고 유통된다.

또한 GRAS 인정을 받아 차 음료, 에너지바 등에 강화제로도 사용된다.

예컨대 스타벅스의 녹차 프라푸치노 등에 녹차추출물이 들어가기도 한다.

EU에서는 녹차 자체는 전통 식품이지만, 고농축 추출물은 Novel Food 이슈가 있었다.

그러나 지금은 대부분 기존 성분으로 간주되어 판매된다.

다만, EFSA는 체중조절에 도움은 증거 불충분으로 불허 결정을 내렸다.

한국에서 녹차추출물은 보통 캡슐 또는 정제 형태로 하루 300~500mg 카테킨을 공급하는 제품들이 많다.

해외에서는 다이어트 티(녹차+허브 혼합차) 제품들이 인기이며,

EGCG 캡슐 고함량 제품도 흔하다.

미국의 경우 GNC 같은 곳에서 Mega Green Tea Extract라는 이름으로 한 캡슐에 EGCG 250~350mg 든 제품을 판매하고 있다.

유럽에서도 네슬레에서 출시한 Optifit Green Tea 음료 등이 있었다.

Slendesta (Kemin社의 감자 단백질 추출물)

임상 결과

슬렌데스타의 식욕억제 효과는 여러 임상시험에서 검증되었다.

건강한 성인에게 식전 15mg 또는 30mg의 감자 PI2를 투여하고 식후 포만감을 측정한 연구에서는 위약 대비 포만감이 유의하게 증가하고, 더 먹고 싶은 욕구가 감소한 것이 확인되었다.

12~20주에 걸친 체중변화 연구에서는 슬렌데스타 섭취군이 위약군 대비 더 큰 체중 감소와 허리둘레 감소를 보였다.

다만 위에서 진행된 연구들은 ‘비맹검 연구’로, 위약 대조를 통한 엄밀한 임상 결과가 필요하다.

EFSA에 제출된 4건의 Slendesta 인체시험 RCT 결과를 보면, 어느 것도 슬렌데스타군의 체중감소가 위약 대비 통계적으로 유의하지 않았다.

이 때문에 EFSA는 체중 감소 효과를 입증하지 못했다고 판단했다.

슬렌데스타는 체중보다 식욕/포만 변화에 초점을 맞춘 성분이므로,

체중 감소는 간접적이고 느리게 나타날 수 있다.

실제로 최근에는 Slendesta를 포만감 향상 기능으로 프로모션하고,

체중감량은 식사량 감소를 통한 부수 효과로 언급하고 있다.

소비자 인식도 이걸 먹으면 덜 배고프고, 덜 먹게 되어, 결과적으로 살이 빠진다는 식으로 자리잡고 있다.

따라서 효과는 개인별 편차가 있으며, 장기간 칼로리 섭취 감소가 체중으로 이어지는 정도는 생활습관에 좌우된다.

야식이나 폭식 습관이 있는 사람은 복용하면 과식을 방지하는 데 도움이 될 수 있으며,

정제나 카페인 다이어트제에 거부감을 가진 사람, 심혈관 질환 위험이 있어 자극적 성분을 피해야 하는 중년층 비만인에게도 적합한 편이다.

다만, 효과가 간접적이며, 가격도 저렴한 편은 아니라는 평가가 있다.

하지만 안전성이 높으며, 장기적으로 식욕을 억제하여 건강한 식습관 형성을 도와준다는 점에서 지속가능한 방식의 체중조절을 돕는 이 가능하게 해준다.

부작용

Slendesta는 감자에서 물로 추출한 식품성분이므로 안전성 면에서 유리하다.

카페인이나 화학약품 무첨가이기에 일반 다이어트제에서 흔한 심장두근거림, 불면, 혈압상승 같은 부작용이 없다.

임상시험에서도 PI2 투여군과 위약군 간 부작용 발생률 차이가 없었다.

다만 단백질 추출물이므로 알레르기 가능성은 생각해야 한다.

한편 Slendesta 복용시 더부룩함이나 소화 지연으로 인한 불편감을 호소하는 경우가 있으나, 이는 포만감 기전의 자연스러운 결과로, 대부분 경미하고 일시적이다.

국내외 소비 현황

국내에서는 현재 슬렌데스타가 건강기능식품 기능성원료로 인정되지 않아 정식 유통되지 않고 있다.

국내 도입을 원한다면 개별인정 신청을 해야 하는데, 시도한 기업은 없다.

미국에서는 ’06년 출시 이후, FDA에 신규식이성분(NDI)으로 신고하여 유통되었다.

Kemin은 Slendesta에 대해 독자적 GRAS(Self-affirmed) 추진을 하여,

식품기업들이 체중조절용 식음료에 사용할 수 있게 했다.

Slendesta를 넣은 다이어트 음료, 쉐이크, 그래놀라바 등이 개발되었다.

EU에서는 벨기에 당국을 통해 13(5)조 건강강조표현 신청이 되었으나,

EFSA에서 근거 불충분으로 기각되었다.

Novel Food 여부는 명확치 않으나,

원료가 감자에서 유래하고 전통적으로 감자를 먹어왔으므로 Novel Food로 간주되지 않는다는 의견도 있다.

EU에서 Slendesta 원료를 수입해 보충제에 쓰기도 하나, 체중 감소 등의 표시는 할 수 없다.

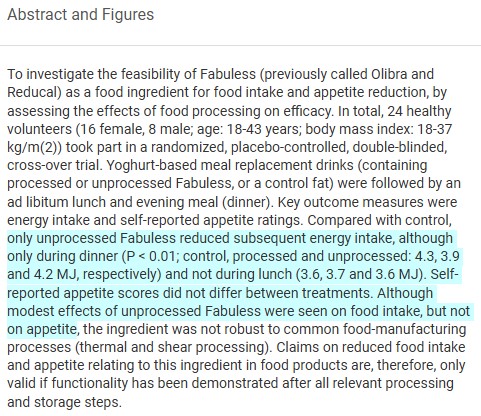

Fabuless(DSM社의 Olibra 유화유 성분)

임상 결과

정상체중 여성들에게 아침에 Fabuless 함유 요거트를 먹이고,

점심/저녁 섭취량을 본 연구에서 Fabuless 섭취 시 하루 총 섭취칼로리가 감소하고,

포만감 자기평가 점수가 높게 나왔다.

비만인을 대상으로 한 연구에서는 Fabuless군이 대조군에 비해 식후 허기감이 덜하고 간식 섭취가 줄었다고 보고되었다.

장기 체중 변화 연구들에서는 일관성 있는 결과를 얻지 못했다.

12주 임상에서 Fabuless를 매일 섭취한 군의 체중 감소가 통계적으로 유의하지 않았다.

결국 Fabuless는 일부 단기 연구에서 포만감 증가와 에너지 섭취 감소 효과가 있었으나,

체중감량에 얼마나 기여하는지는 불확실하다.

식욕 주관평가는 개선되지만 실제 체중 감소는 미미하거나 재현성이 떨어졌다.

부작용

Fabuless는 식용유(팜유, 귀리유)로 구성되어 안전성은 높다.

특별한 유해작용은 보고되지 않았고, 독성 우려도 제기되지 않았다.

하지만 Fabuless가 지방이라는 점에서 저녁마다 복용시 추가 열량(하루 약 54 kcal)이 생긴다.

따라서 지방 소화가 잘 안되는 사람(췌장질환 등)이나 고지혈증 환자는 유의해야 한다.

포만감이 과도하게 오래 지속되어 더부룩함을 느끼거나, 속이 약간 불편하다는 보고도 있다.

하지만 이는 식품 기능의 연장선으로 위험한 증상은 아니다.

교차오염 가능성으로 글루텐에 민감할 경우 주의가 필요하나 일반적인 알레르게 유발 가능성은 낮다.

국내외 소비 현황

국내에서는 Fabuless가 건강기능식품 원료로 등재되지 않았다.(시험판매된 사례는 있음)

미국에서는 Fabuless가 GRAS self-affirmed 형식으로 도입되어, 기능성 식품과 보충제에 사용되었습니다. FDA가 개입한 사례는 없고, 일반식품 성분으로 간주되었습니다. 다만 미국에서도 큰 반향을 일으키진 못했습니다.

유럽에서는 Fabuless(Olibra)가 ’03년 Novel Food 승인을 받아 EU 시장에 출시되었다.

벨기에, 영국, 독일 등에서 이를 함유한 요거트, 스프레드 등이 등장했다.

EFSA는 Fabuless의 체중조절 건강주장에 대해 2011년 불승인 결정을 내렸다.

이후 효능 홍보가 어려워져 유럽에서는 상품화 시도 열기가 식었다.

유럽에서는 Campina社의 “Optiwell Control” 요거트 드링크가 출시되었다.

한 컵에 6g Fabuless가 들어있어, 식간에 마시면 포만감을 준다.

프랑스 Danone도 “Essensis” 요거트에 Olibra를 넣어 피부미용+포만 효과를 내세웠다.

영국에서는 Raspberry & Oat smoothie 형태로 Olibra 음료가 슈퍼마켓에 나온 적 있고,

노르웨이 등지에서도 “Slim Shake” 파우더에 혼합 판매되기도 했다.

미국에서는 SlimShots이라는 1회용 작은 음료(액상 스틱형)이 출시되어 TV광고까지 나왔지만, 반짝 인기에 그쳤다.

최근에는 DSM이 분말형 Fabuless (Fabuless DE)을 내놓아, 프로틴 쉐이크 파우더나 에너지바 등에 적용 사례가 늘었다.

체코의 mcePharma사에서 Appetite controller라는 파우더 제품에 DMS Fabuless를 넣어 판매 중이다.

국내에서는 아직 Fabuless를 활용한 제품이 없다.

결국 Fabuless는 “식욕억제 보조 식품”으로 의미가 있으나 임팩트는 크지 않다.

소비자 입장에서는 큰 위험 없이 시험해볼 수 있지만, 지속적인 인기를 끌진 못했다.

최근 비만관리 트렌드가 약물 쪽(GLP-1 주사 등)으로 옮겨가면서, Fabuless 같은 부드러운 접근법이 다시 주목받을 여지도 있다.

Sabinsa社의 가르시니아 특허제품 (Citrin® K, GarCitrin® 등)

임상 결과

Sabinsa는 GarCitrin 등에 대해 자체 임상시험을 수행했다.

이 연구에서는 GarCitrin 일일 1500mg(HCA 50%+가르시놀 5%)을 식전 3회 투여하였고,

위약 대비 유의한 체중·BMI 감소를 달성했다.

결과적으로 Sabinsa는 “GarCitrin은 HCA 대비 체중감소 효능이 우수”하다고 결론지었다.

인도에서 GarCitrin과 다른 허브를 혼합한 LeanGard® 포뮬러의 임상시험이 있는데,

이 역시 유의한 체중감소와 체지방 감소를 확인했다고 보고되었다.

다만 이러한 연구들은 대부분 Sabinsa 후원 하에 이루어져 상세 결과가 발표되지 않았다.

Sabinsa의 가르시니아 특허제품 장점은 품질과 효능에 대한 신뢰성이다.

오랜 연구개발과 임상시험으로 뒷받침되어 있어, 일반 HCA보다 균일한 효과를 기대할 수 있고 불순물 우려도 적다.

또 가르시놀 등 시너지 성분 추가로 적은 용량으로도 효과적일 수 있다는 점을 내세운다.

실제로 GarCitrin의 권장량(1500mg 추출물)은 한국 고시 최대량(2800mg 추출물, 1500mg HCA)에 비해 절반 수준 HCA로 효과를 내기 때문에 효율적이다.

효과 측면에서도, 체중만 무작정 줄이는 것이 아니라 근육은 유지하면서 지방만 감소시킨다는 질적 개선을 표방한다.

부작용

Sabinsa의 가르시니아 추출물들은 기본적으로 HCA이므로 HCA와 동일한 부작용이 있다.

국내외 소비 현황

한국에서는 Sabinsa 제품이 별도로 인정받은 적은 없다.

다만 고시형 원료 기준 내의 HCA를 함유하고 있으므로,

해외 제품 수입 시 “가르시니아캄보지아 추출물”로 표시하여 들여올 수 있다.

개별인정형으로 GarCitrin을 신청하면 인정 가능성도 있으나, 아직 시도되지 않았다.

미국에서는 Sabinsa의 Citrin®, GarCitrin®이 수많은 보충제에 사용되었으며,

Sabinsa가 이에 대한 특허 보호를 적극적으로 해왔다.

’98년 미국 특허(5,783,603)를 비롯해 HCA 이중염 제제 등에 특허가 있었는데,

’15년경 만료되었다

Sabinsa는 특허침해 소송으로 경쟁사 제품을 견제하기도 했지만,

현재는 특허권보다는 브랜드 신뢰도로 시장을 선도하고 있다.

EU에서는 Sabinsa의 제품이 특별히 구분되지 않고, 일반 가르시니아 추출물로 취급된다.

Sabinsa가 GarCitrin 관련 건강주장 인증을 시도한 적은 없었다.

유럽 HCA 규제가 강화되면 Sabinsa 제품도 동일하게 영향을 받을 것이다.

미국의 수많은 다이어트 보충제가 Sabinsa의 HCA를 채택했다.

예컨대 Life Extension사의 Advanced Natural Appetite Suppress에는 GarCitrin이 함유되어 있다.

또 Now Foods나 GNC 등에서도 Sabinsa의 CitrinK를 사용한 제품이 있었다.

Sabinsa 원료 사용 여부는 제품 라벨에 종종 표기됩니다. Contains Citrin® K 또는 Garcinia extract (Sabinsa, 60% HCA) 식으로 명시하여 품질을 강조한다.

최근에는 Sabinsa가 Citrin® Mg (마그네슘/칼륨염 형태) 등 새 버전도 선보였으나,

핵심은 여전히 HCA 함량과 안정성입니다.

국내에서는 Sabinsa 제품이 공식 유통되기보다는,

해외직구로 Life Extension, Now Foods 등의 제품을 통해 들어오는 경우가 많았다.

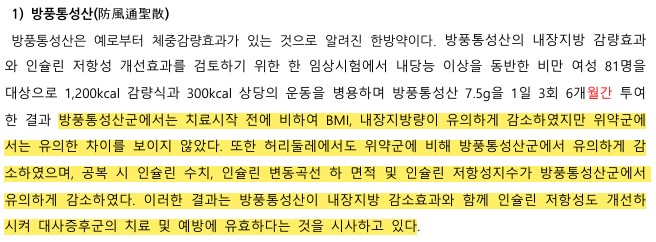

참고 : 방풍통성산과의 효능 비교

방풍통성산(防風通聖散)은 한방 처방 조합으로 이루어진 일반의약품(OTC)으로,

과체중 환자의 비만 치료 보조 용도로 쓰인다.

한국에서는 OTC 한약제제로 허가되어 약국에서 판매되며,

18종 생약 성분(마황, 대황, 감초 등)을 함유한다.

방풍통성산은 전통적으로 체중 감소 효과가 알려져 있으며,

체내 열 생산 촉진과 지방분해를 통해 체중감량을 유도하는 기전이 보고되어 있다.

임상 결과

방풍통성산 7.5g을 1일 3회, 6개월(24주)간 투여 시 체지방, 내장지방, 피하지방 감소 효과와 인슐린 저항성 개선이 위약 대비 유의하게 나타났다.

방풍통성산군은 위약군보다 체지방 2.2%p, 내장지방 27%, 피하지방 8% 더 감소했다는 연구도 있다.

부작용

다만 한방의학에서는 체질에 따라 적용 대상이 구분되며, 방풍통성산은 피부 탄탄하고 열이 많아 상열감·변비 등을 동반한 비만에 사용하고,

수분 정체형 비만에는 다른 처방(예: 방기황기탕 등)을 사용한다.

방풍통성산 복용 시 함유 성분인 마황(에페드린 계열)으로 인한 심혈관계 자극 등 부작용 가능성도 있어, 약사 또는 한의사의 상담 하에 체질에 맞게 복용하는 것이 권장된다.

차이점

방풍통성산은 한약 처방 기반 일반약으로, 다중기전으로 비만 치료 보조에 쓰이며 임상적으로도 체지방 감소 효과를 보여준디.

반면, DNF-10, 가르시니아 등 건강기능식품 기능성 원료들은 식품으로 분류되어 비교적 안전하게 섭취 가능하나, 효과가 완만하여 생활습관 개선의 보조요법 성격이 강하다.

즉, 의약품인 방풍통성산은 성분 함량이 높고 복용 대상이 제한되는 반면,

건강기능식품 성분들은 장기간 일상 섭취에도 비교적 안전하다는 차이가 있다.

DNF-10과 건강기능식품(건기식) 시장의 이해

규제 측면

국내법상 건기식에 “체중감량/체중조절” 용도를 직접 표기·광고하는 것은 엄격히 제한된다.

질병의 치료·예방을 표방, 허가받지 않은 효능을 암시하는 표시·광고는 건기식법 위반이다.

비만 자체가 의학적 질병으로 여겨지므로, 건강기능식품이 이를 치료하거나 체중 감소를 직접적 효과로 내세우는 것은 의약품으로 오인될 우려가 있다.

이에 따라 식약처는 체중, 다이어트 등의 표현 사용에 매우 신중하며,

공식 인증된 기능성 문구 외의 광고 문구는 부당표시로 제재받을 수 있다.

식품의약품안전처 고시에 따르면 건강기능식품은 승인된 기능성 내용만 표시·광고할 수 있다.

현재 체중조절과 관련해 인정된 표현은 “체지방 감소에 도움을 줄 수 있음”,

“지방의 소화·흡수를 억제하여 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음” 등으로 한정된다.

“체중 감소”나 “다이어트” 같은 표현은 직접적 사용 불가하며,

제품명에도 “슬림”, “다이어트” 등의 문구 사용을 지양하도록 행정지도가 이루어져 있다.

즉 체중(몸무게) 언급 자체가 기능성 표현으로는 허용되지 않고,

오직 체지방(fat) 감소에 대해서만 표현 가능하다.

체중 변화에는 수분, 근육 등 복합 요인이 관여하므로 의학적 효과로 비칠 수 있기 때문이다.

또한 표시·광고 실무지침에 따르면, 건강기능식품 광고 시 “사용 전후 체중비교 사진”,

“XX kg 감량” 등의 사례 제시는 금지된다.

소비자 체험기나 비포-애프터 광고는 부당한 광고로 제재 대상이다.

‘다이어트 약’, ‘식욕억제제’ 등의 용어를 쓰는 것도 의약품으로 인식될 우려가 있어 엄격히 금지된다.

식약처는 “다이어트 효과”를 표방한 일반식품 광고도 모니터링하여 건강기능식품으로 오인할 소지가 있으면 행정처분을 하고 있다.

결국 국내에서는 건강기능식품을 체중조절 용도로 홍보하는 데 상당한 규제가 있다.

제품 표시에는 승인된 기능성(주로 ‘체지방 감소’)만 가능하고,

‘체중 감량’이나 ‘다이어트’ 문구는 사용할 수 없다.

광고상으로도 전후 비교사진, 숫자 언급, 의약품적 표현을 쓰면 부당광고로 처벌받는다.

결국 건강기능식품 업체들은 “체지방 감소에 도움”이라는 문구로 에둘러 표현한다.

다만, 한국은 보이는 것에 민감한 문화 속에서 다이어트 시장이 상당히 성숙돼 있으며,

규제에도 불구하고 효능이 확실하다면 충분히 높은 지불용의를 갖고 있는 소비자가 많다.

따라서 체중감소, 다이어트 같은 표현이나 직접적 광고가 제한되더라도,

후기, 바이럴 마케팅, 입소문을 통해 효능이 입증되면 기꺼이 비용을 지출할 가능성이 높으며,

사업 측면에서 이러한 규제가 중대한 제한이 되지 않는다고 생각된다.

해자의 깊이 비교 : 건기식 vs 의약품

건기식과 의약품은 개념상도 법규상도 뚜렷이 구분된다.

개념과 정의

의약품은 질병의 치료, 예방, 진단을 목적으로 인체에 약리작용을 하는 물질로,

효과와 안전성이 과학적으로 검증되어야 한다.

처방약(ETC : 전문의약품)과 일반약(OTC : 일반의약품)으로 나뉘며,

질병명을 직접 적시하여 “고혈압 치료제”, “비만 치료제”처럼 효능을 표방할 수 있다.

건강기능식품은 인체에 유용한 영양소나 기능성 원료를 함유하여 건강을 유지·증진하거나 생리활성에 도움을 주는 식품이다.

질병 치료가 아닌 기능 개선이 목적이며, “기능성”이라는 표현을 통해 생리적인 도움만 표시할 수 있다

(예: “혈중 콜레스테롤 개선에 도움”, “체지방 감소에 도움” 등)

약과 달리 상대적으로 안전성이 높고 부작용이 적어야 하며,

어디까지나 일상 보조수단으로 인식된다.

국가마다 용어가 조금씩 다른데, 미국에서는 Dietary Supplement(식이보충제),

유럽에서는 Food Supplement,

일본에서는 건강식품/FOSHU 등의 개념이 이에 해당된다.

국가별 규제 및 승인 절차

의약품은 세계적으로 가장 규제가 엄격한 제품군이다.

신약을 개발하려면 전임상(동물실험)→임상 1~3상의 긴 과정을 거쳐 유효성·안전성에 대한 방대한 데이터를 규제기관(FDA, EMA, 식약처 등)에 제출해야 한다.

승인 시까지 수년~수십 년, 수천억 원의 비용이 소요되며,

제조 및 품질관리(GMP) 기준도 매우 높다.

사후관리로 시판 후 부작용 모니터링, 재평가도 이루어진다.

OTC 일반의약품의 경우 성분 안전성이 입증되어 일부 완화된 절차로 출시되지만,

기본적으로 의약품 제조허가와 품목허가가 필요하다.

비만 치료제인 오르리스타트(한국 OTC “알룬정”)는 기존 성분에 대해 식약처가 검토 후 일정 함량까지는 약국판매 허용 등의 과정을 거친다.

GLP-1 주사제는 전문의약품으로 임상시험과 허가를 통과해 출시된다.

건강기능식품은 식품으로 분류되나, 기능성 표시를 위해 별도 관리된다.

한국에선 건강기능식품법에 따라 고시형 원료(정부가 인정한 기존 원료)와 개별인정형 원료(기업이 신규 기능성 입증하여 승인)를 운영한다.

고시형 원료는 정해진 기준·규격만 맞추면 별도 허가 없이 제품화할 수 있고,

개별인정형은 식약처 심사(안전성·기능성 서류평가)를 거쳐 원료로 인정받아야 한다.

하지만 의약품처럼 대규모 임상 3상까지 요구되진 않고, 비교적 간소한 인체적용시험 결과로도 기능성 평가를 받는다.

미국은 DSHEA법에 따라 사전 승인제도가 없고,

제조사가 자율적으로 안전성 입증 후 판매하며 후에 문제 시 제재하는 구조다.

유럽/EU는 유럽식품안전청(EFSA) 심사를 거쳐 기능성 표현을 승인하는 제도가 있으며,

일본은 FOSHU/기능성표시식품 제도로 일정 수준 과학적 근거를 요구한다.

건기식은 의약품과 달리 치료효과를 광고하면 불법이다.

미국은 “질병 구조/기능 개선” 수준의 표현만 허용하고,

“의약품이 아니다”를 명시적으로 표기해야 한다.

한국도 질병 예방·치료표방 금지 규정이 있어,

건기식이 암, 당뇨, 비만 같은 질병을 언급하면 안 된다.

또한 제조는 식품 GMP(우수제조기준)를 따라야 하지만,

의약품 GMP보다는 덜 엄격하다.

경제적 해자

의약품의 대표적 해자는 특허권이다.

신약은 통상 물질특허로 20년 보호받고, 기타 용도/제형 특허 등을 추가로 확보한다.

특허기간 동안 경쟁사는 제네릭(복제약)을 못 내놓으므로 독점 시장을 형성한다.

특허만료 후에도 엄격한 품질기준으로 인해 함부로 생산할 수 없고,

제네릭 허가 절차를 거쳐야 한다.

또한 약품은 규제 자체가 해자로 작용해, 예컨대 생물학적 동등성 입증 등 문턱이 있다.

브랜드 파워도 강해서, 환자나 의사가 익숙한 오리지널 약을 선호하기도 한다.

건강기능식품은 해자가 상대적으로 약하다.

특허를 낸다 해도 원료 조성이나 제조공정 특허 수준이어서,

살짝 다른 공정으로 유사 제품을 만들면 피하기 쉽다.

또한 상표(브랜드)를 통한 소비자 신뢰 형성이 중요하다.

이를테면 “정관장 홍삼”처럼 브랜드 구축에 성공하면 독보적 지위를 누리지만,

그렇지 않으면 비슷한 홍삼 제품 수백 개와 경쟁해야 한다.

건강기능식품은 소비재이므로 마케팅력, 유통망, 가격 경쟁력이 곧 해자가 된다.

대기업 유통망이나 막대한 광고비로 시장을 선점하면 중소기업이 끼어들기 어렵다.

과학적 효능 데이터도 해자가 될 수 있는데,

건기식 분야에서는 논문/임상자료를 공개해도 경쟁사가 그 자료를 활용해 자기 제품을 홍보하는 등 정보 독점이 어렵다.

결국 선점한 원료를 지속 혁신하여 개별인정 갱신을 하거나,

소비자 충성도를 높이는 브랜드 전략으로 승부해야 한다.

네오크레마의 DNF-10처럼 드물게 글로벌 인증+특허+브랜드화에 성공한 원료는 강한 해자를 갖지만, 대부분의 기능성 원료는 2~3년 지나면 유사 제품이 쏟아져 나오는 경우가 많다.

진입장벽 측면 : 천연물 vs 합성원료

건강기능식품 원료 개발의 진입장벽은 해당 소재의 출처(천연 vs. 합성), 기술적 난이도, 인증·규제 절차, 지적재산권 확보 여부 등에 따라 달라진다.

천연물 추출 기반 원료와 합성(또는 생명공학) 기반 원료는 각기 장단점이 있어 진입장벽의 양상이 다르다.

천연물 추출 소재

특정 식물이나 천연소재를 원료로 할 경우 원물의 재배/조달이 안정적이어야 하고,

유효성분 함량의 균일화(표준화) 기술이 필요하다.

희귀 식물이라면 원료 확보 자체가 장벽이 될 수 있고,

계절·지역에 따른 성분 편차를 극복해야 한다.

이는 대규모 양산시 농업/조달 네트워크 구축이 필요함을 의미한다.

가르시니아나 아프리카망고 종자 등의 추출물은 해당 식물이 나는 지역에서의 경작, 수입통관 등의 추가 단계가 필요하다.

천연물은 다중 성분의 혼합물이므로, 어느 성분이 기능에 기여하는지 규명하고 최적 추출공정을 찾는 데 연구기간이 오래 걸릴 수 있다.

가르시니아에 대해 Sabinsa사가 Citrin, GarCitrin 등의 새로운 성분을 생산하는 것을 봐도 하나의 성분을 발견하는 것으로 끝나는 것이 아님을 알 수 있다.

자연에서 유래한 성분 그 자체는 특허대상이 아니므로, 추출공정이나 조성비, 용매 사용 등의 노하우로 간접적 보호를 한다.

따라서 경쟁사가 유사 소재를 별도로 추출하여 내놓기 쉬울 수 있어 모방품 등장 가능성이 있다.

결국, 전통 식품소재라면 안전성 측면 진입장벽은 낮지만 과학적 기능성 입증이 어렵다.

인체시험으로 기능 입증 시 개별인정형 원료로 승인받으면 어느 정도 독점성을 가지나(식약처에 등재된 개별인정 원료는 보통 해당 신청 기업만 사용 가능),

궁극적으로 여러 기업이 같은 식물에서 파생한 다른 성분으로 인정을 받을 수 있다.

결국 장기적 해자가 약한 편이다.

대신 소비자에게 자연유래라는 점은 거부감이 적어 시장진입이 수월한 측면도 있다.

합성 또는 바이오 기술 기반 소재

합성 원료(화학합성 또는 미생물 발효 등 포함)는 파일럿 합성 공정 확립과 생산시설 투자가 초기 장벽이다.

그러나 일단 공정을 확립하면 대량생산 시 원가절감과 품질균일화가 용이해진다.

누구나 합성할 수 있는 간단한 분자라면 진입장벽이 낮겠지만,

고도의 생명공학 기술이 필요하거나 특수 설비가 필요한 경우 (예: 발효 배양, 효소 처리 등) 기술 장벽이 높다.

예를 들어 합성 카페인이나 비타민C처럼 누구나 만들 수 있는 물질은 진입이 쉽지만,

합성 커큐민 유도체나 펩타이드 혼합물 등은 오히려 진입장벽이 높다.

DNF-10은 전자의 경우가 아닌 후자의 경우에 속하며,

전문기업의 R&D 투자와 승인과정을 거쳐야만 시장 진입이 가능했다.

따라서 DNF-10의 진입장벽이 낮다 보기 어렵고, 오히려 특허/인증으로 높아진 편이다.

다만 합성 펩타이드인 만큼 추출물 대비 대량생산이 용이하여 추가 수요 대응이 빠르고,

생산량 확대에 따른 단가 인하 여력이 높다는 장점이 있다.

또한, 합성 신소재는 특허로 보호하기 수월하다.

신규 화합물, 펩타이드 서열, 제조방법 등을 특허출원하여 독점권을 확보하면 타사의 진입을 법적으로 막을 수 있다.

이는 천연물보다 강력한 해자가 될 수 있다.

또한, 합성의 경우 화학원료나 미생물 배양만 있으면 연중 생산이 가능하므로,

원재료 농산물 의존도가 없어 수급 리스크가 낮다.

이는 진입 후 규모의 경제를 통한 가격경쟁력으로 이어져,

후발주자가 따라오기 어려운 환경을 만들 수 있다.

예를 들어 합성비타민, 아미노산 시장은 먼저 대량생산 체제를 구축한 소수 기업이 점유율을 선점하고 있다.

소비자 인식에서는 “합성”에 대해 거부감을 가지는 경우도 있으나,

기능만 입증되면 큰 문제는 없다.

규제 면에서는, 합성 신소재는 novel food로서 독자적 안전성 평가를 거쳐야 하는 등 초기 승인 장벽이 높을 수 있다.

반면 전통 식품 유래 성분은 비교적 친숙하여 승인과정이 수월하다.

DNF-10의 경제적 해자 평가

네오크레마의 DNF-10은 엄밀히 말하면 천연 유래(효모)이지만 공장 내 효소분해로 얻은 펩타이드이므로 합성에 가까운 프로세스다.

하지만 진입장벽은 낮지 않은 편으로 판단된다.

첫째, DNF-10은 기술 축적과 임상데이터로 인정받은 소재로,

동일한 효능을 입증하려면 경쟁사도 같은 수준의 연구개발 투자, 임상 데이터가 필요하다.

둘째, 네오크레마가 이미 국내 식약처 개별인정을 받았고 GRAS 인증, Non-GMO 인증 등 미국·유럽 인증을 취득해 시장 선점효과가 있다.

후발주자가 유사 펩타이드를 개발해도 이미 DNF-10이 글로벌 브랜드화되어 신뢰를 얻고 있어,

이를 뛰어넘는 마케팅이 필요하다.

셋째, 특허와 상표(DNF-10®), 영업비밀로 보호되는 제조공정은 모방이 어렵다.

효모를 어떤 균주로 배양하고 어떻게 분해/정제해야 동일한 펩타이드 조합이 나오는지 노하우의 장벽이 있다.

네오크레마는 설비 풀가동률 285%에 달할 정도로 생산능력을 확보해 원가 경쟁력도 갖추고 있어 단기간에 타사가 진입하기 어렵다.

자본배치 : 경영진 리스크, 인수 합병, 설비투자

스터디원 채팅창에서 네오크레마 대주주 아시아홀딩컴퍼니에 대한 도덕성 관련 의혹이 제기되어 이에 대해 리서치를 진행해봤다.

아시아홀딩컴퍼니 인수와 ‘300억 유출’

아시아홀딩컴퍼니가 ‘자금 유출’ 사건에 연루되었다는 직접적인 보도는 없었다.

다만 ’24년 네오크레마 계열사 편입 후 진행된 대규모 자금 거래가 주주들에게 우려를 낳고 있는 것은 사실이다.

네오크레마는 ‘24.9월 코스닥 상장사 비비씨(BBC) 지분 30.88%를 약 337억 원에 인수하는 계약을 체결하며 자금을 집행했다.

이 중 277억 원가량은 네오크레마 자체 보유자금으로 충당되었고,

부족한 60억 원은 은행 차입으로 마련되었다.

이로 인해 네오크레마의 ‘24.2Q 말 현금성 자산(약 308억 원)을 사실상 모두 소진하는 큰 규모의 자금 유출이 발생했다.

이러한 “영끌”에 가까운 무리한 자금투입에 대해 일각에서는 인수 과정의 재무 안정성에 대한 우려를 표했다.

다만, 이러한 자금 집행은 비비씨 인수대금 지급에 사용되었으며,

부정하게 유출되었다는 객관적 증거는 현재까지 보도된 바 없다.

아시아홀딩컴퍼니는 비비씨 인수 결정의 배경에 네오크레마 본업 부진에 따른 새로운 성장동력 확보 필요성이 있었다고 밝히고 있다.

초록뱀·청담인베스트먼트·아시아홀딩컴퍼니 간 지분구조

초록뱀그룹과 아시아홀딩컴퍼니그룹 간에는 직접적인 지분 관계는 없다.

초록뱀 측은 ’22년 네오크레마 인수 당시 신기술사업투자조합을 통해 참여했으나,

’23년 초록뱀그룹 원영식 전 회장이 구속 위기를 맞자 네오크레마 관련 지분을 정리했다.

‘23년 9월에는 네오크레마의 최대주주가 초록뱀계열 “초록뱀플랫폼 신기술조합”에서 “청담 서머셋 신기술조합”으로 변경되었고,

이듬해 4월 해당 조합이 해산되면서 아시아홀딩컴퍼니 측으로 최대주주 지위가 넘어왔다.

공시에 따르면 조합 해산 시 조합원들에게 네오크레마 주식이 분배되었고,

’23년 말 네오크레마 지분은 아시아홀딩컴퍼니 24.13% (3,053,801주), 아시아개발 20.39% (2,625,263주)로 집계, 합산 44.5%가 아시아홀딩컴퍼니 측으로 귀속되었다.

‘24.11월 유상증자를 통해 아시아홀딩컴퍼니와 아시아개발이 추가 지분을 취득하면서 현재는 이들 특수관계인을 합쳐 네오크레마 지분 절반 이상을 안정적으로 확보하고 있다.

청담인베스트먼트(주)는 현재 아시아홀딩컴퍼니그룹의 코스닥 상장 계열사들(네오크레마와 비비씨)이 지분을 보유한 회사다.

청담인베스트먼트의 전신은 초록뱀인베스트먼트이며,

’23년 초록뱀컴퍼니가 지분 100%를 아시아홀딩컴퍼니에 매각한 뒤 사명을 변경한 것이다.

청담인베스트먼트 지분은 네오크레마 약 60%, 비비씨 약 40%로 나눠져 있다.

이는 네오크레마가 2024년 4월 청담인베스트먼트 지분 60.44%를 약 67억 원에 인수하여 자회사로 편입했으며, 나머지 지분을 비비씨가 보유하고 있다.

한편 초록뱀미디어 등 초록뱀그룹 계열사와 아시아홀딩컴퍼니 간에는 공개된 지분 연결고리가 발견되지 않으며,

네오크레마 최대주주 교체 과정에서 초록뱀 측 신기술조합이 완전히 지분을 정리하였다.

다만 과거 초록뱀인베스트먼트 지분 매각으로 아시아홀딩컴퍼니가 얻은 신규 계열사 편입 효과(청담인베스트먼트 인수)와, 네오크레마 경영권이 초록뱀 → 아시아금융그룹(아시아홀딩)으로 넘어간 일련의 흐름은 사실상 박근범 회장이라는 개인을 매개로 한 그룹 교체를 의미한다.

즉, 초록뱀 그룹과 아시아홀딩컴퍼니 그룹은 현재 직접적 지분 관계는 없으나,

네오크레마를 둘러싼 최대주주 지배권이 원영식 → 초록뱀 측 조합 → 박근범 → 아시아홀딩컴퍼니로 교체되었고,

이 과정에서 청담인베스트먼트가 초록뱀에서 아시아홀딩으로 교체되었다.

한편 아시아홀딩컴퍼니(주) 자체는 비상장 개인회사로서 박근범 회장 일가가 지분 100%를 소유하는 회사다.

따라서 초록뱀, 청담인베스트먼트, 네오크레마 등과의 지분 관계를 따질 때 아시아홀딩컴퍼니는 박 회장의 개인 지배회사로 기능하며, 직접적인 교차 지분이 존재하기보다는 박근범이라는 동일인이 여러 회사를 지배함으로써 간접적으로 연결되는 구조다.

초록뱀그룹 계열과 아시아홀딩컴퍼니 계열은 2023년 이전까지 교차점이 없다가,

박근범 회장이 초록뱀의 자회사(초록뱀인베스트)를 인수함으로써 일시적으로 연결되었고,

이후 초록뱀 측은 완전히 빠져나가고 박근범 회장 측 기업집단이 독자적으로 형성된 것이다.

주요 인물(등기임원·경영진·설립자)의 중복 여부

초록뱀, 청담인베스트먼트, 아시아홀딩컴퍼니 간에 핵심 경영진의 겹침 여부를 살펴보면,

현재 이들 기업군의 공통분모 인물은 박근범 회장이다.

박근범 회장은 과거 초록뱀그룹 원영식 전 회장과 친분이 있었던 것으로 알려졌으나,

경영진으로 초록뱀 측 인사가 아시아홀딩컴퍼니나 청담인베스트먼트에 참여하고 있지는 않다.

오히려 원영식 전 회장은 초록뱀인베스트먼트를 매각한 후 초록뱀그룹에서 물러났고,

박근범 회장 진영이 그 자리를 대신 차지했다.

청담인베스트먼트(주)의 경우, 전신인 초록뱀인베스트먼트 시절에는 원영식 전 초록뱀 회장이 실소유주였으나,

’23년 지분 매각 후 현재는 네오크레마와 비비씨를 통한 박근범 회장 측 지배를 받고 있다.

초록뱀미디어 등 초록뱀그룹의 기존 경영진은 2023년 이후 네오크레마나 청담인베스트먼트의 운영에서 물러난 것으로 보인다.

원영식 전 회장은 법적 문제로 경영일선에서 퇴진하였고,

초록뱀그룹은 이후 큐캐피탈 등 다른 투자자에게 매각되는 등 지배구조 변화가 있으며,

현재 초록뱀 측 임원이 네오크레마나 청담인베스트먼트에 남아있다는 정황은 없다.

박근범 회장 본인과 그의 측근들이 네오크레마 이사회나 청담인베스트먼트 운영에 관여하고 있을 것으로 추정되나,

박 회장 본인이 네오크레마의 공식 등기임원으로 올라와 있지는 않다 (‘25.3월 기준 네오크레마 대표이사는 한기수·이준우 공동대표)

법인 간 자금 거래, 투자, M&A 등 재무적 연결고리

네오크레마, 청담인베스트먼트, 비비씨, 아시아홀딩컴퍼니 및 관련 법인들 사이에는 최근 몇 년간 일련의 재무적 거래와 투자 연결고리가 형성되어 있다.

1) ‘23.9월 네오크레마 최대주주였던 청담 서머셋 신기술조합 해산으로 아시아홀딩컴퍼니와 아시아개발이 네오크레마 지분을 직접 보유하게 되었으며,

2) 네오크레마는 청담인베스트먼트 지분을 비비씨와 함께 매입하였고,

3) 네오크레마는 보유현금과 차입을 통해 비비씨를 인수하여

상호 출자 구조를 만들었다.

‘부도덕한 경영진과의 동행’ 리스크 평가

이상의 지배구조 및 거래 내역을 종합할 때, 네오크레마 주주가 우려할 만한 지배주주 리스크는

1) 과거 초록뱀그룹 원영식 전 회장 및 가상자산 업계 인사들과의 연관성,

2) 박근범 회장 중심의 공격적 경영 행태다.

박근범 회장이 범법행위를 한 것은 아니다.

하지만 상호출자를 하면서 밸류에이션상에 문제의 소지가 다분한 비싼 가격에 지분을 상호출자

(청담인베스트먼트 지분 60%를 67억원에 인수한 것이 적정한 평가인지,

비비씨 지분 인수에 당시 주가의 두배가 넘는 가격으로 300억원 이상 현금성 자산을 투입한 것이 최선이었는지, 비비씨는 엔지니어링 플라스틱, 선, 봉, 관 및 호스의 연구제조, 판매를 주요 사업으로 설립된 벤처 회사로, 네오크레마 사업과의 시너지가 발견되지 않는다는 점 등)

한 것은 사실이며, 이것이 주주들의 이해관계와 상충되는 것은 명백해보인다.

물론 이것 또한 경영상 판단의 영역이라고 할 수 있다.

하지만 적어도 본업을 수행하는 핵심 역량에 집중하는 모습은 아니라고 생각이 되었다.

밸류에이션

현재 PER는 100배 안팎으로 높아 보인다.

하지만 ’24년 이익이 일시적으로 낮기 때문이며,

‘25년 예상 PER는 17배 수준이다.

EV/EBITDA 지표로 보면 ’24년 약 13.4배에서 ’25년 4.2배로 급격히 개선될 전망이다.

PSR(주가매출비율)도 ’24년 약 2.4배에서 ’25년 1.1배 수준으로 내려와 고성장주 기준으로는 낮다.

건기식 ODM 선도기업들의 ’25년 fPER을 살펴보면,

콜마비앤에이치는 21.26, 노바렉스는 11.98인 상황인데, 네오크레마는 ’25년 이익기준 PER 10배대 초반, EV/EBITDA 4배대로 더 낮은 멀티플을 보인다.

노바렉스의 낮은 멀티플은 성장둔화로 인한 것이고,

네오크레마는 향후 수년간 높은 성장률을 감안하면 동일 잣대로 보기 어렵다.

콜마비앤에이치의 경우 안정적인 영업이익률(~15%)을 바탕으로 시총 7,000억원, PER 20배 수준에 거래되는데, 네오크레마도 DNF-10이 글로벌 스탠다드 원료로 자리매김한다면 유사한 이익률과 규모를 달성할 수 있다.

BM 측면에서 국내 비만치료제 개발 기업들(신약 벤처들)은 아직 매출이나 이익도 없는데 시총이 수천억~1조원에 달하는 경우가 많다.

GLP-1 신약 열풍 속에서 *“GLP-1 보조제 핵심주”*로 거론되는 네오크레마의 시총은 1천억원 미만인데, 시장은 이에 대해 성장주로서 투자매력이 높다고 보고 있다.

결론

경제적 해자가 낮긴 하지만,

비만치료제 보조제 니치마켓에서 의미있는 이익 성장 가능성이 있는 기업이라는 판단이다.

하지만 동업자가 주주이익 극대화 외에 다른 유인이 있다면,

서로 다른 방향을 바라보는 동업자와 동업을 할 수는 없을 것이다.

그런 면에서 아쉽지만 네오크레마는 투자 대상으로 삼기에는 대주주의 자본배치가 아쉬운 기업이라는 결론을 내렸다.

가치투자 커뮤니티를 성장시켜나가고 있습니다.

운영 계획과 방향성을 한 번 읽어보시고,

텔레그램과 유튜브 채널을 통해 소통하고 있으니 공감이 가신다면 참여해주세요!

쌍방향 소통을 원하는 분들은 카카오톡 채널로 와 주시면 좋을 거 같습니다.

자료실을 통해 리포트, 뉴스도 공유하고 있으니 참고하시면 도움이 될 거 같습니다.